ヘレネー、そは女神か悪女か

佐藤 真理恵(教員)

「世界三大美女」といえば、わが国に限っては、クレオパトラ、楊貴妃、小野小町が挙げられることが多い。しかし、より一般的には、小野小町の代わりにヘレネーという女性がランクインしているようだ。

ヘレネーとは、ギリシア神話に登場する、絶世の美女との呼び声高い人物である。それほど有名な麗人であれば、さぞ多くの芸術家が美の化身としての彼女の像を創造し讃美したかと思いきや、意外なことに、とくに美術の分野では、ヘレネー像の数は決して多くない。しかも、美術作品や詩、演劇、映画で描き出された彼女の容貌や人物像は、概ね共通した特徴をそなえており、ヘレネーのイメージは多分に均一化されているといえる。後述するが、ヘレネーには、金髪たなびく絶世の美女にして稀代の悪女、という固定観念が付きまとっているのである。

そもそもヘレネーは、母親であるレダと、白鳥に変身したゼウス神との交わりによってスパルタで生まれたという。この「レダと白鳥」の主題は、古くはポンペイの壁画から、ルネサンス期の絵画・彫刻を経て、ロココでは官能性が強調され、あるいは近代でもセザンヌらによって描かれている。ちなみに、時満ちてレダが産み落とした二つの卵からは、ヘレネーの他に、姉妹のクリュタイムネストラと、カストルとポリュデウケス(後に双子座となる)の兄弟が生まれたそうな。

このように、出生からして特殊な背景をもつヘレネーだが、彼女を有名にしている逸話といえば、やはりトロイアの若き王子パリスとの駆け落ち事件だろう。古代から近代にいたるまで、数多の西洋絵画の主題として繰り返し取り上げられてきた「パリスの審判」で、アフロディテは、最も美しい女神として自分を選んでくれたら世界一の美女を与えよう、と審査員のパリスに持ちかけたが、その「世界一の美女」こそがほかならぬヘレネーであった。かくしてパリスはヘレネーを得、彼女を母国トロイアに連れて帰るが、この強奪とも駆け落ちとも称される事件が引き金となり、かのトロイア戦争が勃発する。すなわちここにおいてすでに、ヘレネーは、甚大な戦禍をもたらした元凶とみなされることとなり、そればかりかアイスキュロスの悲劇オレステイア三部作(前458年)に描かれているような、戦後も親族間に禍根を残し血の報復を招く存在となってしまったのである。

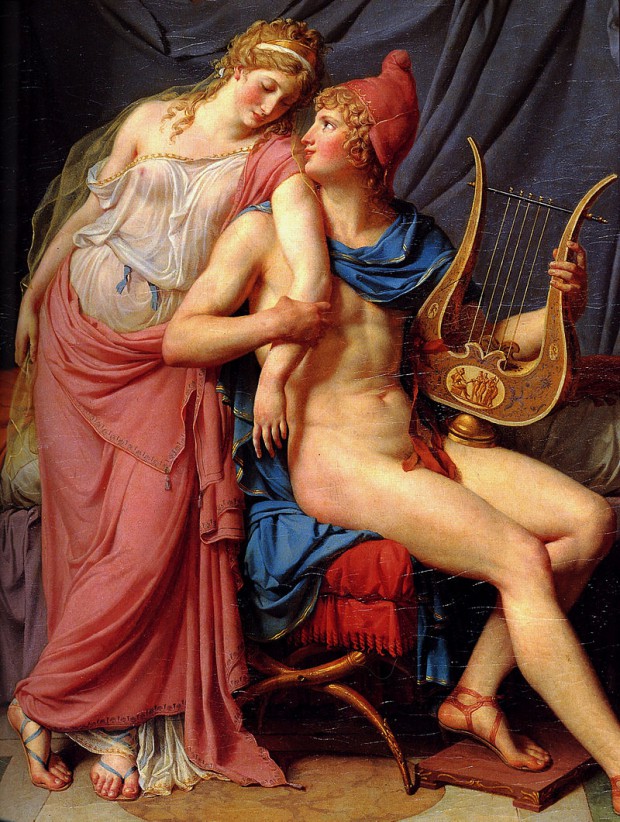

しかも、強奪/駆け落ち当時、ヘレネーには夫と幼い娘があった。以前、私が講義でこの逸話を紹介した際、家庭を棄てて不倫に走るなんてヘレネーは不義だ、との若い学生の憤慨の声が圧倒的に多く(とくに女学生からの評判はすこぶる悪かった)、多様な価値観を容認するご時世とはいえ貞操観念はさして変わらないものだな、と少々驚いたことがあった。歴代多くの芸術家たちもまた、絵筆やペンをもって「不貞の女」ヘレネーを表象してきた。むろん無理矢理パリスに誘拐されるさまを描いた絵画も存在する。だが、とりわけ17世紀以降の作品に顕著なように、グイド・レーニ《ヘレネーの強奪》(1626-1629年)でのパリスと手を携えスパルタを後にする様子や、ダヴィド《ヘレネーとパリス》(1788年)での頬を紅潮させ寄り添うさまから窺がえるような、多少なりとも同意のうえで若い王子と一緒になった妖婦としての彼女のイメージが定着していった。彼女を不貞の女、あるいはファム・ファタルとみなすこの傾向は、どうやら時代が下るにつれ強まっていったといえそうである。

美術作品以外でも、ヘレネーは、たとえばジャン・ジロドゥの戯曲『トロイ戦争は起こらない』(1935年)では奔放かつ狡猾に、あるいは山岸涼子の漫画『黒のヘレネー』(1979年)では無邪気で自己本位な人物として描かれている。どちらの作品でも、ヘレネーは、貞淑な義姉アンドロマケーや不遇な姉クリュタイムネストラと鮮やかな対照をなしている。いずれにせよ、これらの作品に限らず、彼女は、男性たちからの崇拝を当然のごとく享受し、罪悪感なく次々と男性遍歴を重ねる(パリスですら愛人の一人にすぎない)女性とみなされてきたきらいがある。そのような「浮気者」は、ゼウスはじめ神話にはざらに登場するが、ことに近代において、彼女ばかりが批判的な口調で語られてきたのは少々気の毒な気がする。

とはいえ、もちろん批判一色というわけではない。たとえば、オッフェンバック作曲のオペレッタ『美しきエレーヌ(ヘレネーの仏語名)』(1864年)ではどうだろう。この作品の台本は、ビゼーの『カルメン』で有名なメイヤックとアレヴィのコンビによるものであり、一般的に、ヘレネーの掠奪/駆け落ちの逸話を下敷きに、作曲当時話題となっていた人妻の不倫や上流階級の放埓ぶりを諷刺しているといわれている。劇中でヘレネーは、世間体や面子を気にかけ、本心とは裏腹にパリスとの不倫を躊躇うが、結局は「宿命」を口実に彼と駆け落ちする。このように、たしかにプロットは不倫のドタバタ劇だが、しかし着目すべきは、理性と愛との狭間で揺れ動くヘレネーの姿にスポットが当てられている点であろう。

スパルタの王妃という安定した地位にありながら(あるいはそれゆえに)、マンネリな夫婦生活に辟易していたところに、颯爽と現われた若く逞しいパリスから熱烈に求愛されるヘレネー。彼女が世評というモラルと衝動的な快楽との葛藤に悩まされながらも、結局は後者に身をゆだねる過程を、本作は仔細に描いている。つまりここで、ヘレネーの不倫には、彼女なりに「正当な」理由があったという側面が打ち出されているのである。むろん、社会風刺の意味合いが込められている以上、本作とて全面的にヘレネーを擁護しているわけではない。しかし、トロイア戦争を引き起こすこととなる本来ならば悲劇的な駆け落ち事件を、愚かしくも誰しも身に覚えのあるような人間臭い笑劇に転じることで、ヘレネーは単純に断罪されるべき身分からいくぶん救済されているように思われる。ここに、ヘレネーという女性をとおして、理性では御し切れない非理性の強力さが提示されていると言うのは大袈裟だろうか。

ちなみに、古代においても、彼女の汚名を返上すべく再解釈が試みられていたことを付言しておきたい。たとえば、リュコフォロンによると、すでに前8世紀末ないし前7世紀初頭に、ヘシオドスは、トロイアに渡ったのはヘレネー自身ではなく彼女の分身(エイドロン)であるとの見解を述べていたようである。さらに、その説を引き継ぐかのように、エウリピデスの悲劇『ヘレネー』(前412年)冒頭部では、ヘレネー自身が以下のように弁明している。いわく、前述の美女神コンテストことパリスの審判でアフロディテに敗れた女神ヘラが、その腹いせに、アフロディテがパリスと交わした「世界一の美女を与える」との約束の成就を阻むべく、ヘレネーそっくりの分身を造り、パリスはその分身をヘレネーと思い込んでトロイアに連れ帰ったのだというのである。そして、当のヘレネー本人は、その間エジプトに匿われていたと。それゆえ、ヘレネー自身は潔白だというわけである。この弁はいささか荒唐無稽で強引な言い訳に聞こえるかもしれないが、稀少なヘレネー擁護論であるとともに、古代ギリシアにおける視覚像=イメージの多層性が垣間見られる興味深いものだといえよう。

ところで、本文冒頭で述べた、ヘレネーは絶世の美女と謳われたわりに、現存する彼女の像は意外にも少ないという話に立ち戻ってみよう。彼女の像をめぐっては、プリニウス『博物誌』(77年)が伝える、いわゆる「ゼウクシスのひそみ」なる有名な逸話がある。すなわち、前5-4世紀に活躍したとされる古代ギリシアの伝説的画家ゼウクシスが、クロトンの町からヘレネー像制作を受注した際、彼は、クロトンの美女5人を集め、各人の最も美しい部分を取り上げ、それらを統合してようやくヘレネーの肖像を完成させたという話である。このヘレネー像はいわば、モンタージュによる理想像である。絶世の美女、衆目の一致する理想の女たるヘレネーを表現することは、作り手にとってその技量を試される難儀な仕事なのだろう。だとすれば、ヘレネー像が数えるほどしか現存していないことも頷ける気がする。

ところが、創造物ではなく生身の人間によってヘレネーを表現するとなると、ゼウクシスの手法を用いるわけにはいかない。造形作品としてのヘレネー像が数少ないという事情とは異なり、ヘレネーはたびたび映像化されてきた。代表的なものだけでも、映画では『トロイのヘレン』(1956年)、『ファウスト悪のたのしみ』(1967年)、『トロイ』(2004年)、そしてTVドラマ『トロイ・ザ・ウォーズ』(2003年)などが挙げられる。上記でヘレネー役の女優は順に、ロッサーナ・ポデスタ、エリザベス・テイラー、ダイアン・クルガー、シエンナ・ギロリーである。これまた本文冒頭で、ヘレネーの容貌はかなり固定化されていると述べたが、上に挙げた各作品でも、ヘレネーを演じた女優はいずれも、絵画における表象と同様、作中ではウェーブのかかった長いブロンドに碧眼、ドレープの入った薔薇色の薄衣といういでたちである。面白いことに、上に挙げなかった映画『トロイアの女たち』(1971年)でヘレネーを演じたギリシア人女優イレーネ・パパスのみは、地のまま黒髪に黒い瞳であったが、それ以外の女優たちは、ヘレネーを演じるにあたってはおしなべて自身の髪を明るい金髪に染めている。波打つ金髪に淡色の瞳というこのヘレネーのイメージは、とりわけハリウッド映画が練り上げた蠱惑的な美人像の典型と少なからず共通点があるようにも思われる。古代の芸術家が手を焼いたヘレネー像に、映画はステレオタイプともいえる形象を与えた。これは、喜ばしきことなのか、はたまた惜しむべきことなのか。

最後に、ヘレネーの神話を間接的に下敷きにしているのではないかと勝手に推察している作品をひとつ挙げたい。それは、ギリシアの映画監督テオ・アンゲロプロスによる『エレニの旅』(2004年)である。エレニとは、ヘレネーを現代ギリシア語読みにしたものである。主人公の戦争孤児エレニは、成長すると養父に結婚を迫られるが、じつは彼の息子と恋仲であり、若い二人は駆け落ちし旅芸人として放浪生活を送る。かなり内容を割愛するが、長い放浪の果てに、エレニは第二次世界大戦で夫と子供達を失い、ふたたび独りきりになる。

むろん、エレニの姿にヘレネーを重ねるのは少し強引かもしれないが、両者にはどこか響き合うところがあるようにも思われる。愛のために安住を棄てたにもかかわらず結局は愛する者すべてを失ってしまうエレニ。パリスを選択したために勃発したトロイア戦争でついにはパリスその人を死に至らしめることになるヘレネー。戦の種であるヘレネーと、かたや戦に翻弄されるエレニの両者は、まるで反転像のようでもある。エレニは孤独を運命づけられているかのような女性だが、あらゆる男性から愛を受け続ける宿命にあるヘレネーもまた、ついぞ満たされることがないという意味では孤独といえるかもしれない。おそらくヘレネーも、自身の与り知らぬところで神々の思惑に翻弄された女性の一人なのだ。

さて、今日の芸術家は、どのようなヘレネー像を紡ぎ出すのだろうか。新たなヘレネーを拝見する機会を楽しみに待ちたい。