梅原賢一郎(教員) 作曲家の細川俊夫さんをお招きし、第4回「芸術をめぐる(おいしい)お話の会」が東京(外苑キャンパス)で開催されました

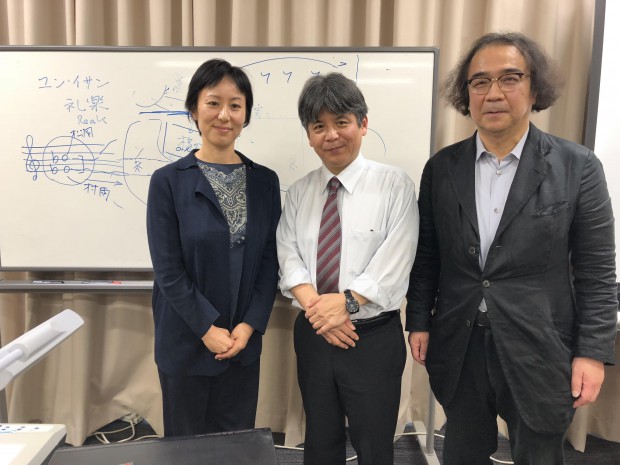

秋たけなわ、11月11日、芸術学コース主催の第4回「芸術をめぐる(おいしい)お話の会」が東京(外苑キャンパス)で開催されました。東京でははじめての試みでした。他の複数のスクーリングとかさなり、日程としてはかならずしも最適でなかったかもしれませんが、用意した椅子を一列分補充し、なんとか皆さん、教室に入っていただくことができました。いつものように、お菓子を持参し、集まってきてくださった学生さんたちには、感謝いたします。 さて、ゲストには、現代作曲家の細川俊夫さんをお招きしました。細川さんは、ご紹介するまでもなく、世界的に有名な作曲家で、数多くの賞をすでに受賞なさっていますが、先だっても、作家の多和田葉子さんとともに、国際交流基金賞を受賞なさったところです。近年、能をオペラにする作品を数多く手がけられ、今回の勉強会でも、「能から新しいオペラへ」と題して、ご自身の作品「世阿弥の能によるオペラ《松風》」(2010)、「オペラ《海、静かな海》」(2015)を中心に、お話ししていただきました。能をヨーロッパで上演するには、予想されるいくつかの壁を突破しなければならないと思われますが、細川さんの深い洞察と強い信念が、静かな語りのなかからも、伝わってきました。

じつは、細川さんと私は旧知の仲でして、はじめてお会いしたのは、細川さんが二十歳、ベルリン芸術大学に留学なさってたるときでした。京都に来られたときは、枕を並べて(比喩ではありません)、夜遅くまで、芸術の将来について、熱く議論したこと、昨日のことのように思い出します。 細川さんは、ヨーロッパ音楽という領域のなかで、日本(東洋)人の自分になにができるか、いろいろと格闘されていたように思います。たんに表面的な日本(東洋)らしさをを音楽のなかに織りまぜるのではなく、作曲原理において、何ができるかです。 そして、音の生成のちがいのようなものに着目されたように思います。つまり、ヨーロッパ音楽における音は、調性ならば調性という、いずれにしてもなんらかのシステムに従属した音(楽音)ということができます。その意味で、細川さんもいわれているように、「論理的な音」です。それにたいして、日本(東洋)の音は、一音一音が、生成から消滅までの生命をもっている。笛の音にしても、鼓の音にしても、地としての沈黙(無)から、まるで生命の誕生ででもあるかのように、音が立ちあがり、また、沈黙(無)へと沈んでいく。図と地ということであれば、むしろ、地が重要であって、図は一時的な仮の現象にしかすぎない。細川さんの音楽は、一貫して、そのような音の思想のもとで書かれていると思います。 一つ例をあげますと、早い時期の作品ですが、「ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための《断層》」(1984)という作品があります。これは、ステージの中央に、前から、ヴァイオリン、チェロ、ピアノと垂直に演奏者を配置するものでした。普通は、舞台に向かって、左にヴァイオリン、右にチェロ、後方にピアノですが、細川さんの指定にしますと、演奏者は、おたがいに顔も見ることも、視線をかわすこともできません。この作品において、細川さんは、ステージの因習的なポジションによって、ややもすれば引き起こされるであろうさまざまな夾雑物を洗い流し、いわば孤立した演奏者一人一人に、一音一音、音の生成に立ちあうことを強くもとめたことになるでしょう。 また、細川さんは、若いころから、作曲の原理を、洋の東西を問わず、いろいろな神話や哲学にももとめてこられたように思います。たとえば、曼荼羅の密教思想(「声明と雅楽アンサンブルのための《観想の種子-マンダラ》」など)や禅思想(音の生成そのものが禅的であるということができます)やヘシオドスなどの古代的な宇宙論(コスモロジー)などです。一つだけ例をあげますと、「笙ととハープのための《うつろひ》」(1986)という作品があります。これは、ハープ奏者が舞台の中央に座り、笙の演奏者はステージの脇から登場し、弧を描くようにステージをゆっくりと歩行し(笙の音は鳴ったまま)、また、他方の脇から退場していくというものです。細川さんによれば、吐いても吸っても音のでる笙は、恒久的な天体の運行をあらわし、心の襞にとどく繊細な音のハープは、人間をあらわしてるということです。これは、宇宙の原理と人間の原理が照応するするということで、古代の汎神論的な宇宙論(コスモロジー)に基づいていて書かれたということができるでしょう。 もう一つ、細川さんの作曲活動をずっと見わたしてみますと、魂の浄化(purification)、魂の昇華(sublimation)というのが、またべつのテーマとしてあげることができると思います。もっとも早い時期に書かれた、「ヴァイオリンのための《ウィンター・バード》」(1978)という作品があります。宮沢賢治の「よだか」を思わせるように、鳥が天空へと飛翔し、最後は、昇天していくかのようです。魂の浄化、魂の昇華、これは、《ヒロシマ・レクイエム》(1989/92)や「独唱者、朗読、混声合唱、テープとオーケストラのための《ヒロシマ・声なき声》」(1989)の作品の存在が示しているように、細川さんの出身地(広島)と関係しているとは思いますが、その当否はべつにして、細川さんの作品に一貫している、テーマということができます。

そして、今回の勉強会で、映像をまじえて、お話しいただいた一連のオペラ作品です。《松風》にしても、男が去ったあとの、狂おしいほどの女の悲哀の情念が、最後は、静かに昇華していくように思われます。東日本大震災を題材とした、《海、静かな海》(平田オリザ演出、ハンブルク初演)にしても、被災した哀しみが、死者の黙せる哀しみも、生者の喪の哀しみも、最後は、「南無阿弥陀仏」の唱和のうちに昇華していく、作曲者の意図をそのように読むことができます。ドイツ人の声(たどたどしい発音)も日本人の声も、ともに、宇宙に融けこむ「南無阿弥陀仏」と聞こえたとき、私は思わず、目頭が熱くなってしまいました(念仏宗の信者ではありませんが)。 なにはともあれ、こうして勉強会が開催されましたこと、たいへん嬉しく思っています。旧交を温めるという意味でも、私にとって、ありがたい勉強会でした。思い思いのお菓子を持参して、集まっていただいた学生や卒業生のみなさま、ありがとうございました。「文化の秋」のいい一日でした。

(梅原賢一郎)

熊倉一紗(教員)

みなさんは、ふだん、レポートの準備や授業の予習・復習のため、もしくは小説などを読むため、本を手に取ることは多いと思います。その場合、たいてい「中身」を読むことに集中し、本そのもののデザインに注目することは、あまりないでしょう。しかし、1冊の本には、私たちの感覚を刺激する魅力がたくさん詰まっています。そのことをあらためて思い起こさせてくれたのが、京都dddギャラリーで開催の「平野甲賀と晶文社展」(会期:9月14日〜10月24日)でした。

京都dddギャラリーは、グラフィックデザインを中心に展覧会を企画・展示している数少ない施設(観覧料は無料!)で、大日本印刷株式会社(DNP)が運営しています。この京都dddギャラリーで先日まで開催していたのが「平野甲賀と晶文社展」でした。平野甲賀という名前は知らなくても、カッサンドルのポスターがあしらわれた沢木耕太郎『深夜特急』の装丁家といえばわかる、という方もいらっしゃるかもしれません。

池野絢子(教員)

三月、イタリアへの調査旅行で、北イタリアはロンバルディア州にある都市ヴァレーゼを訪問しました。ミラノから鈍行で約一時間、コモ湖の西側に位置する街です。ヴァレーゼといえば、エステ家の宮殿と庭園で有名ですが、今回の私の旅の目的は、街の中心部を見下ろす小高い丘の上にある一軒の瀟洒な邸宅、パンツァ荘でした。 その名を冠されたジュゼッペ・パンツァ・ディ・ビウモ(1923-2010)という人物をご存知の方は、ほとんどいないでしょう。彼は、イタリアでは有数の現代美術のコレクターであった人物で、とくにアメリカの抽象表現主義とミニマル・アートの膨大なコレクションを有していました。私は去年から、この人物に関心を持って調査を続けています。なぜか? というと、彼の現代美術に対するこだわりがとても独特だったから。パンツァは、作品の収集に情熱を傾けただけではなく、作品を「どこに、どのように置くのか」が重要な問題であると考えた、稀有なコレクターだったのです。その結果パンツァは、抽象的で幾何学的なアメリカの現代美術を、歴史あるヨーロッパ貴族の邸宅に展示することになります。