「事物の薄膜」、来たりて――デモクリトスの視覚論から

佐藤真理恵(芸術学コース教員)

こんにちは。芸術学コースの佐藤です。早いもので、今年も残すところ僅かとなりました。知らぬ間に、京都の紅葉はとうに盛りを過ぎてしまいました。キャンパスのある瓜生山も、くすんだ暖色系に変わり、年代物の綴織のごとき風情を醸しています。

ときに、去る秋の夜長、皆様はいかが過ごされたでしょうか。秋の夜というと、私は古代ギリシアのとある問いを思い出します。いわく、「なぜ秋の夢は信憑性が低いのか」。これだけでは、一体なんのこっちゃ、という感じでしょう。この問いは、プルタルコス『食卓歓談集』(1-2世紀頃)において、原子論者として有名なデモクリトスの視覚論を紹介している箇所(735b)に登場します。

何故にこのような不思議な問いが発せられたのか、その理由を解するためにも、今回はデモクリトスが考えた一風変わった視覚論をご紹介いたします。そんなもの芸術と関係ないじゃないか、と感じる方も在るかもしれません。しかし、音楽などを除き、皆さんの多くは美術など視覚的な像を研究対象としておられるはずです。それゆえ、ここで少し視点を変えて、古代の視覚論の一端にふれてみるのもあながち無駄ではないと思いますので、しばしお付き合いください。

皆さんは学生時代に学んだ、ものが見えるメカニズムや視覚像が結ばれるプロセスを憶えていらっしゃいますか。私の曖昧な記憶によると、物体が反射した光を目が光信号として受信し、それが目から脳へ、神経ネットワークをつうじて電気信号として伝えられ、脳で像を認知するとかなんとか…大体そのようなものだった気がします。おそらく、一般的に共有されている視覚モデルとは、凡そこのようなものではないかと思います。ところが、古代ギリシアでは、これとは少し趣の異なる視覚のメカニズムが思考されていました。

古代ギリシアの視覚論は、伝承されているものに鑑みる限り、概ねふたつの潮流に分けることができます。まずは、古代において主流であった「外送理論」について簡単にふれておきましょう。

はじめに、ひとことで外送理論といっても、この範疇に含まれる各論のあいだには細かな相違があることを申し添えておきます。そのうえで、外送理論を提唱した代表的な人物としては、エンペドクレス、プラトン、エウクレイデスらの名が挙げられるでしょう。仔細に述べると複雑な理論のため、ここでは至極ざっくり述べますが、外送理論の大きな特徴は、目から光線が発せられること。そしてその光線が被視体を「照らす」ことが、視覚像の発生のために不可欠とされていることです。さらに、この目からの光線と、被視体から発せられる「流出物」とが合流し、視覚像が生じます。

例えば、上の【fig.3】は外送理論における視覚光線を示したものですが、上段では、被視体(竜)に向かって、人間の目から複数の光線がまるで触角のように発せられている様子が描かれています。いっぽう下段では、事物の方からの線が目の方に流出しているさまが図示されています。

詳しいメカニズムは割愛しますが、このようないわゆる外送理論は、中世アラビアでさらに練り上げられ、近代の光学的な視覚論が醸成されていくことになります。

さて、前置きが長くなりましたが、じつは本題はこれからです。ここまでは、古代の二大視覚論においていわば主流の外送理論を概観してきましたが、以下では、マイナーなほうの理論である「内送理論」についてご紹介します。ここで、やっとデモクリトスの再登場です。

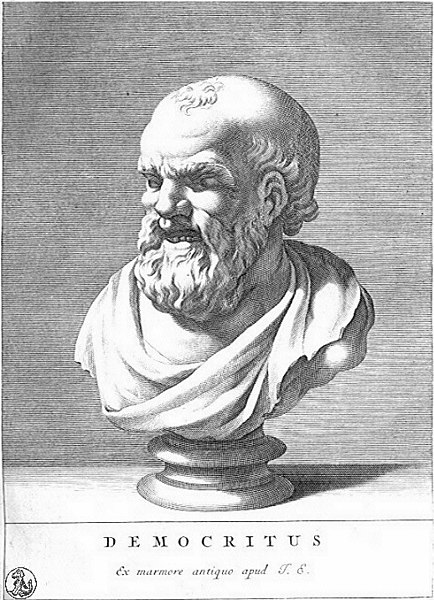

デモクリトスは、古代ギリシアの自然哲学者です(前460‐前370年頃)。原子論者として有名ですが、「笑う人」との異名をとることもあります(【fig. 4】参照)。デモクリトスの自著は殆ど現存しないため、彼の見解は、エピクロスやプルタルコスら古代の著述家たちによる間接引用から窺い知るほかないのですが、それらの伝承に鑑みると、くだんの内送理論を提唱した代表格こそが、デモクリトスその人であったようです。とはいえ、彼の説は、古代にあっても荒唐無稽な理論とみなされていたらしく、キケロらによってしばしば批判的に引用されてきました。では、デモクリトスが視覚像の発生メカニズムについてどのような論を展開していたのか、みてみましょう。

デモクリトスの視覚論を特異たらしめている最大の要因は、既存の概念とは一線を画す、彼の「エイドラ」観といえるでしょう。エイドラとは、「現れたもの、見られたもの」との原義をもち、一般的に「視覚像、偶像、イメージ」等を指します。

まず、デモクリトスの考えるエイドラとは、事物から剥離した原子(アトモス/アトム)の薄膜や表皮のようなものです。彼の考えを継承したエピクロスが伝えるところによると、このエイドラは、「事物と類似の色や類似の形態を持って、その事物から発し」、「色だの形態などのあるがままの刻印」であるとのこと。あるいは、ルクレティウスに言わせれば、「蝉の脱穀や蛇の脱皮のごときもの」だそうです。そして、事物から剥離したこの薄皮=エイドラは、空中を飛来し、目に接触し(小さな孔を通過して)受容されることで、視覚像として認識されるというのです。

みなさんご想像ください。事物から剥離した、元の事物そっくりの薄皮が、ひらひらと飛んで来るさまを。いかがでしょう、なんだかユーモラスな感じがしませんか。しかし、デモクリトスのこの内送理論は、たんに滑稽な見解と片付けられない側面もまた有しています。

たとえば、先述の外送理論は、目から発出する光線が事物を照らすことで像が生じるという理論でした。しかし、この場合、目を閉じた状態(光線の無い状態)である睡眠中に現れる「夢の像」については説明できません。ところが、デモクリトスの内送理論においては、光源は視覚像の発生に必須ではありません。つまり、光源の有無に関わらず、睡眠中すらも孔を通して絶えず事物の剥離像が身体に侵入してくるため、夢の像の出現にも矛盾が生じないというわけです(プルタルコス前掲書参照)。

ここで、「なぜ秋の夢は信憑性が低いのか」という冒頭の問いに戻りましょう。この疑問を呈しているプルタルコスのテクストによると、秋の空気というのは粗く不均一な状態だといいます。そこで、デモクリトスの内送理論に従い、事物の剥離像(エイドラ)が粗い秋の空気のなかを飛んで来ると、身体に到達する前にエイドラが損傷し歪められてしまうことになる。したがって、かように、もとの像の明瞭さを欠いた状態で伝達される秋の夢は、不鮮明で信憑性の低いものになってしまうというわけです。

ちなみに、日本の古代と同様に古代ギリシアにおいても、夢の像とは、睡眠中の人物の外から到来するものであり、お告げや予兆のようなものとしてみなされていたようです。それゆえ、先述の問いのように、原型を損じて到来した秋の夢の像は、占いやお告げとしては正確さを欠くと考えられたのでしょう。

ところで、ギリシアというと、光あふれる青空といった印象が強いかもしれません。たしかに、早春から初秋にかけては晴れの日が続きます。しかし、晩秋あたりから冬の間は、じつは曇天や降雨も珍しくありません。例えばギリシア人映画監督テオ・アンゲロプロスの作品にみられるように、とりわけ北部ギリシアの秋・冬は、暗く冷たい雨のそぼ降る風景が広がります。

実際、そのようなギリシアの秋・冬の空気は、どことなくザラザラとした、粒子の粗い感じがします。とくに写真を撮る時に実感したのですが、透明な光の夏に比べると、秋・冬は、ごく薄いフィルターを一枚かけたような空気感があるのです。そのため、夏には明瞭に見晴らせた遠景も、秋・冬には若干霞んで見えます。同じ風景でも、夏と冬とでは、とくに遠くの像の見え方や遠近感が異なってくるのです。そうした意味では、前出のデモクリトスの内送理論で想像されたような、秋の大気をとおした事物の視覚像は元の形を変じてしまうという見解も、あながち的外れでもないような気がします。

いっぽう、夏のギリシアでは、物の輪郭は驚くほどシャープです。春や夏にギリシアの屋外で写真を撮ると、さして高性能でないカメラを用いても、自分の腕が上がったような錯覚に陥るほどです。このように輪郭がきわめて明瞭である一方、あまりに光が強いためか、事物の凹凸感のほうは消失し平坦に見えることすらあります。かつて私が盛夏のギリシアで初めてこのような光景に遭遇したとき、ふと、古代ギリシアの黒像式陶器画が脳裏に浮かんだものでした。

黒像式陶器画は、影絵のような様式が特徴的です(【fig.9】参照)。このようなシルエット的表現は、プリニウスも『博物誌』で述べているとおり、絵画技法の発展の初期段階にみられるものではありますが、しかしそれだけでなく、先述のギリシアという土地の気候とも関連しているように思います。つまり、気候や陽射しの強弱は、美術作品の輪郭表現や色彩表現になんらかの影響を及ぼすように思われるのです。ちなみに、美術において、輪郭と色彩という二大要素は、いわばディゼーニョとコロリートをめぐる問題として数世紀にわたり探求されてきましたが、この興味深い話はまた別の機会に譲りたいと思います。

少々話が逸れましたが、ここで、いまいちどデモクリトスの内送理論に立ち戻ってみましょう。この理論のうち、元の姿形そっくりの「事物の剥離像(=エイドラ)」が飛来し、視覚像をもたらすという旨は先ほどご紹介したとおりです。しかし、じつはデモクリトスが考えるエイドラは、さらに興味深い特性を帯びています。以下、その特性について少し補足してみます。

まず、デモクリトスによれば、エイドラは視覚的な類似性にとどまらず、不可視の性質や考えまでも伝達するといいます。すなわち、たんに見た目上の類似性ばかりでなく、送信元の事物や人が有していた「魂の動きや意志や性格(中略)」までも伝達するというのです(プルタルコス前掲書参照)。

しかも、それらはただ伝達されるのではなく、受け手に影響を与えます。デモクリトスが挙げている例によれば、悪意をもった人から発されたエイドラは、悪意に満ちており、それを受け取る人のなかに巣食うや、その人の身体や思考を混乱させ害するのだそうです。かように、エイドラは、ときには蝕むほどに受け手を触発するものでもあるのです。古代ギリシアにおいて、エイドラは一般的に虚しい幻影・虚像といった位置づけでした。ところが、デモクリトスが考えるエイドラは、従来考えられていたような幻影の範疇にあるというより、はるかに鮮明かつ能動的で活力があります。これは、もはや幻影というよりは、確固とした実体をもつ「イメージ」であるといえましょう。

さらに、このエイドラは、視覚像というだけでなく、音声を発しさえするとのこと。また、デモクリトスの言葉を藉りれば、エイドラは「神的なもの」でもあり、偶然に行き当たるものだといいます。つまり、世界に遍在し無数に降り注ぐ原子のシャワーのうち、われわれは、たまたまいくつかのエイドラに遭遇するのであり、その出逢いは偶然性に委ねられているというわけです。先述の外送理論が想定する、能動的・意志的な眼の働き(目から発せられる光線)によって生起する視覚像(エイドラ)が「知」に結び付く一方、デモクリトスの内送理論におけるエイドラのほうは、思いがけぬ「発見」に近いものをもたらすといえるでしょう。あるいは、意志にかかわらず目に飛び込んで来るという点では、デモクリトスのエイドラは、イメージの暴力性を示唆するものでもあります(見たいものだけを見るわけではなく、目に入ってしまい、しかも名焼き付いてしまう像もありますよね)。

事物の形姿・性質をそっくりコピーした薄皮が剥離し、飛来し、受け手を触発する――デモクリトスが考えるエイドラは、たんなる視覚像を超越した特性を付与されています。このような特異性ゆえに、彼の視覚論は古代においても奇異なものとみなされていたようです。しかし、たとえ異端であるにせよ、少なくともこうした理論が思考されていたということは意義深いと思います。デモクリトスの内送理論は、古代ギリシアにおける視覚像や仮象、「あらわれ」のもつダイナミズムやポテンシャルを示唆するものとして、今日のイメージ論にとっても(あるいは、今日のイメージ論にとってこそ)、有益な参照項であるといえましょう。

たとえば、デモクリトスが考える「事物の剥離像」は、キャナーや3Dプリンター、写真など、高レヴェルで外観を模倣する技術に馴染んだ21世紀のわれわれにとっては、さして突飛な着想ではないかもしれません。また、エイドラが超・視覚像であるという点についても、ヴァーチャル・リアリティ等が溢れた現代社会では、わりと自然に受け入れられますし、もはやその像が「虚像」というより、ある種のリアリティを有した存在として息づいているような事例も散見されます。このように、2,400年以上前に思考されたデモクリトスのエイドラ概念は、もちろん理論的な穴はあれど、一周回って今日のわれわれにとっては、馴染みやすく理解しやすいものになっているといえるかもしれません。

なお、デモクリトスは周知のとおり、万物を構成する最小単位が原子であると唱えた人物として有名です。彼が提唱した原子論は、間接的ではあれ、新印象主義の点描画法(【fig. 10】参照)や画素などのアイディアと共鳴する部分も皆無ではありません。とかく古代の思想や理論は取っ付き難いとの声をよく聞きますが、とりわけ自然哲学などは、意外にも芸術分野と深く結びついていたり、今日的な事象を考察するうえで参考になるところが多かったりします。旧いものから新たな視座を得ることで、馴染みのものも別様に眺めるという体験を、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいものです。

というわけで、少々強引かもしれませんが、敬遠されがちな理論系の授業やテキスト科目にも、どんどん挑んでいただきたいと思います。とくにテキスト科目については、過去のブログ記事でも、先生方が学習のコツを教示くださっています。是非それらを参考に、未履修の科目に取り組んでみてください。

それでは、皆さん、どうぞよい年の瀬をお過ごしください。

参考文献:佐藤真理恵『仮象のオリュンポス――古代ギリシアにおけるプロソポンの概念とイメージ変奏』月曜社、2018年.