大橋利光(芸術学コース教員)

みなさん、こんにちは。このところ、一気に涼しくなってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか。 ところで先日、芸術学コースの先生方で集まって話し合いをした際に、「どうすればテキスト科目にしっかり取り組んでもらえるだろうか」という話題になりました。

武井美砂(芸術学コース教員)

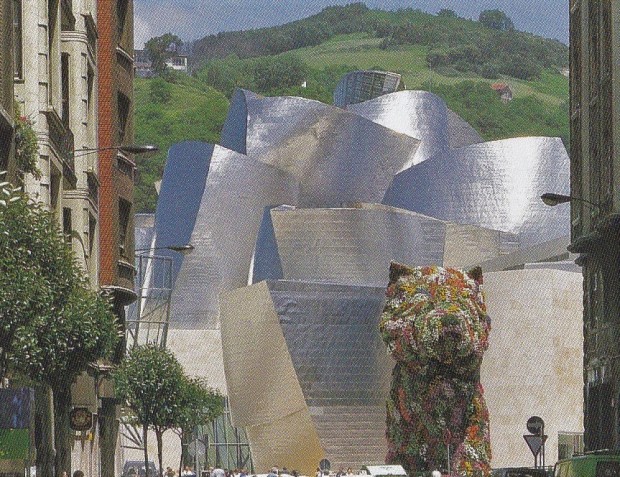

グッゲンハイム美術館(スペイン、ビルバオ):宇宙船のような建築と花でできた《パピー》

グッゲンハイム美術館(スペイン、ビルバオ):宇宙船のような建築と花でできた《パピー》

皆さんはSNSをどの程度、ご利用されているでしょうか。私はメールとLINEは日常的に使用していますが、TwitterやFacebookなど個人の情報発信型メディアにはこれまでほとんど関心がありませんでした。ところが最近、Instagramには急に関心を持つようになり、いま確認したところでも105件のInstagramをフォローしています。この数が多いか少ないかは分かりませんが、少なくとも私にとっては今年の大きな変化の1つです。それでは何をフォローしているのかというと、私は友人知人のInstagramではなく、純粋にネット上で自分の関心のあるものを見つけてフォローしています。分野で見ると、やはり美術史関係のものが多く、次に植物関係、食べもの関係となっています。そこで今回は私が現在「新規投稿」を楽しみにしている美術史関係のInstagramについて、その活用方法も含めて少しご紹介しましょう。

大橋利光(芸術学コース教員)

みなさん、お元気でしょうか。いつまでも暑い暑いと思っていたら、あっという間に秋まっただ中です。芸術の秋、読書の秋、学問の秋をそれぞれに楽しんでおられることと思います。

佐藤真理恵(芸術学コース教員)

かすかに秋の虫の音が聞こえてきたとはいえ、いまだ残暑厳しいみぎり、皆様いかがお過ごしでしょうか。 長引く悪疫蔓延により、この夏は各地の祭や行事が軒並み中止となりましたね。ここ京都でも静かな夏でした。また、皆さんやお身内のなかにはお盆でも帰省を見送った方が多かったことと思います。このように、親しい人にも逢えない状況が長らく続いています。 この状況下、人との接触を避けつつコミュニケーションをとる手段として、テレビ電話、リモート会議やリモート飲み会、オンライン授業などが活用されてきました。これらのツールを使ってみると、どんなに離れていようと、実際の対面に遜色ないほどの臨場感を味わうことができるため、働き方・人付き合い・学び方の可能性が格段に拡がったのは確かです。しかし、同時に、従来型の「対面」の意義もまた浮き彫りになってきたように思われます。

佐藤真理恵(教員)

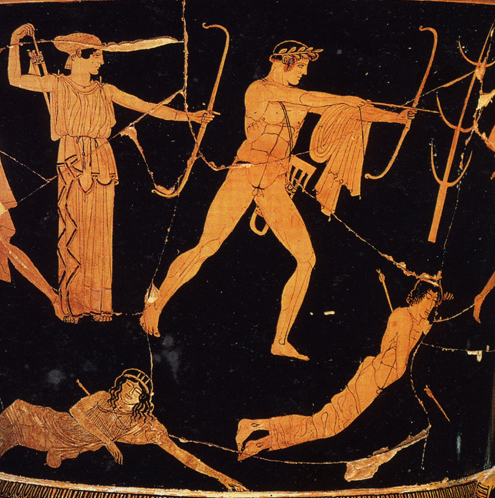

早いもので、七草粥を口にしてからもうひと月以上が経つ。このところ世間は新型コロナウィルスの話題一色であり、さながら「唐土の鳥」襲来の様相。 これまでにも人類は、ペスト、マラリアやコレラなど感染症の大規模な流行に遭遇し、そのたびに程度の差はあれ政変や社会の混乱が生じてきた。そしてまた、それら疫病を題材とした芸術作品もまた生まれてきた。 有名な例として、ルネサンス期にボッカッチョが草した『デカメロン(十日物語)』(1349‐1353年)は、ペストから逃れて郊外に籠ったフィレンツェの男女10名が10日間毎日各人一話ずつ披露した物語集という体裁をとっている。 いっぽう、美術に目を向けてみると、疫病はしばしば降りそそぐ矢として表象されてきた。あるいは、矢に射抜かれてもなお生きた聖セバスティアヌスはまた、ペスト除け聖人として信仰されたという。梅原賢一郎(教員) 5月1日をもって元号がかわり、10月22日には新天皇の「即位の礼」が、11月14日には「大嘗祭」がとりおこなわれることになっている。皇位の継承を国の内外に示す、国事行為(内閣の助言と承認を必要とする)である「即位の礼」とはちがって、皇室の行事とされる「大嘗祭」は、衆目にさらされることはなく、秘事とされ、行事の真相はなお謎につつまれている。そして(それだからこそ)、おおくの研究者が、あるいは文献に基づいて、あるいはフィールドワークの見地から、抑制的に、ときには、想像たくましく、それぞれの「大嘗祭」論を発表していることはよくしられている。とりわけ、践祚の年の前後には、「論」があまた出版されるであろう。平成天皇のときもそうであった。 いろいろな「論」を読んで、思うところがある。