佐藤真理恵(芸術学コース教員)

かすかに秋の虫の音が聞こえてきたとはいえ、いまだ残暑厳しいみぎり、皆様いかがお過ごしでしょうか。 長引く悪疫蔓延により、この夏は各地の祭や行事が軒並み中止となりましたね。ここ京都でも静かな夏でした。また、皆さんやお身内のなかにはお盆でも帰省を見送った方が多かったことと思います。このように、親しい人にも逢えない状況が長らく続いています。 この状況下、人との接触を避けつつコミュニケーションをとる手段として、テレビ電話、リモート会議やリモート飲み会、オンライン授業などが活用されてきました。これらのツールを使ってみると、どんなに離れていようと、実際の対面に遜色ないほどの臨場感を味わうことができるため、働き方・人付き合い・学び方の可能性が格段に拡がったのは確かです。しかし、同時に、従来型の「対面」の意義もまた浮き彫りになってきたように思われます。

金子典正(芸術学コース教員)

皆さん、こんにちは。近年、若き日の秦の始皇帝や当時の将軍たちの生きざまを描いた漫画『キングダム』が人気を博していますが、今回は始皇帝より少し前の時代を生きた管仲について少し書きたいと思います。

三上美和(芸術学コース教員)

皆さん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。コロナの感染がおさまらないなか、各地で大規模な水害も発生しています。被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 春の学習ガイダンスも延期となり、さぞお困りでしょうが、いずれ状況が好転したときに備え、今できる範囲で進めましょう。皆さんが少しずつでも前に進めるよう、以下にアドバイスします。

佐藤真理恵(教員)

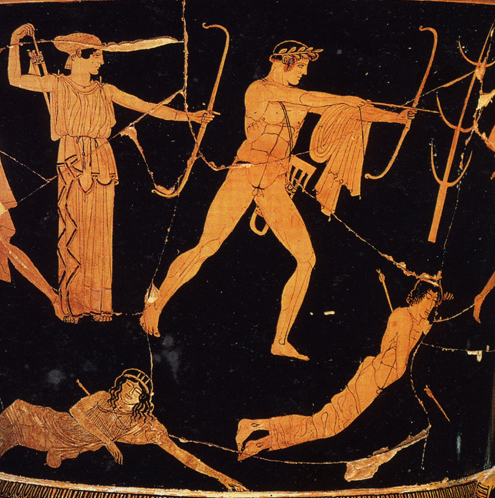

早いもので、七草粥を口にしてからもうひと月以上が経つ。このところ世間は新型コロナウィルスの話題一色であり、さながら「唐土の鳥」襲来の様相。 これまでにも人類は、ペスト、マラリアやコレラなど感染症の大規模な流行に遭遇し、そのたびに程度の差はあれ政変や社会の混乱が生じてきた。そしてまた、それら疫病を題材とした芸術作品もまた生まれてきた。 有名な例として、ルネサンス期にボッカッチョが草した『デカメロン(十日物語)』(1349‐1353年)は、ペストから逃れて郊外に籠ったフィレンツェの男女10名が10日間毎日各人一話ずつ披露した物語集という体裁をとっている。 いっぽう、美術に目を向けてみると、疫病はしばしば降りそそぐ矢として表象されてきた。あるいは、矢に射抜かれてもなお生きた聖セバスティアヌスはまた、ペスト除け聖人として信仰されたという。みなさんこんにちは。芸術学コース事務局です。

今回は通信教育部芸術学コースを卒業された 須田雅子さんについてご紹介いたします。

彼女は本学での学びを機に東京から昭和村へ移住をされました。

彼女の人生の軌跡、そしてその中で芸術学コースでの学びが どのように影響を与えたのか『日経ARIA』での取材でたっぷりと語っておられます。

是非ご覧ください!

https://aria.nikkei.com/atcl/column/19/072500118/112900009/?i_cid=nbparia_sied_st_new

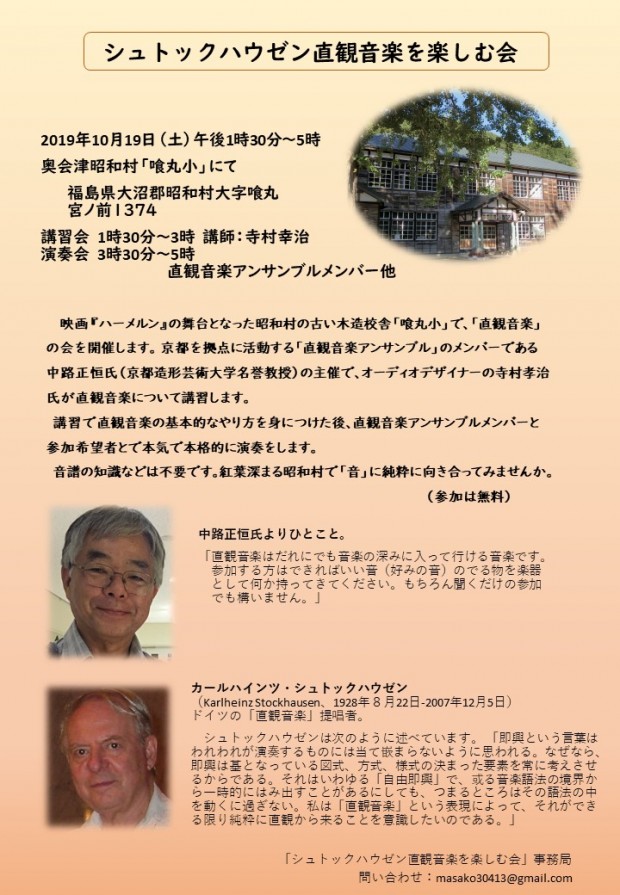

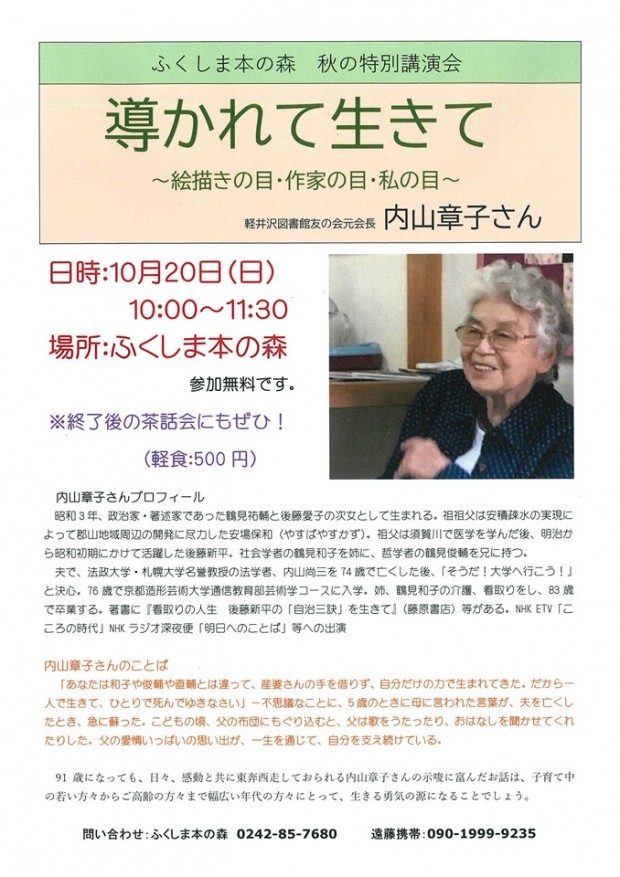

通信教育部 芸術学コースの卒業生から特別講義のご紹介です。

みなさま是非ご参加ください!

—————–

「わたしは京都造形に入って本当によかった!」といつも口にして

加藤志織(教員) 2019年4月15日の夕方(日本時間では16日の未明)、パリの中心にあるノートルダム大聖堂で火災が発生した。この建物がゴシック様式であることを象徴する尖塔は無残にも崩落、身廊を覆う天井の大部分、堂内に設置された貴重な文化財も焼失もしくは大きな損傷を受けた。その原因は現在も特定されてはいないが、皮肉なことに改修工事中に発生した何らかの人為的ミスあるいはトラブルだとみなされている。ユネスコの世界遺産としても有名な聖堂が真っ赤な炎に包まれる衝撃的な映像は瞬時に世界中へとライブ中継あるいは配信され多くの人びとを驚かせると同時に悲しませた。