こんにちは、芸術学コースの金子です。今回はわたしが専門とする仏像のお話をしたいと思います。

田島恵美子(芸術学コース教員)

※筆写所有の造形に関する本、左は以前の通信教育部テキストです。右はおもしろかったので参考までに。

※筆写所有の造形に関する本、左は以前の通信教育部テキストです。右はおもしろかったので参考までに。

7月に入り夏の到来を実感する今日この頃、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。今回は、通信教育課程の補助教材『雲母』6,7月号コラムで簡単にご紹介した作品の見方に関連して、「よく見る」ということについて述べてみたいと思います。コラムでは、まずは自由に見ること、その上で内容と造形、2つの観点から見ることについて述べましたが、特に造形に着目した見方について、以前の『雲母』コラム(2021年2月号)で少し具体的に書いておりましたので、少し手を加えたものを改めて掲載いたします。

大橋利光(芸術学コース教員)

みなさん、こんにちは。このところ、一気に涼しくなってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか。 ところで先日、芸術学コースの先生方で集まって話し合いをした際に、「どうすればテキスト科目にしっかり取り組んでもらえるだろうか」という話題になりました。

皆さん、こんにちは。新学期も始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。外苑キャンパス周辺も新緑のまぶしい季節を迎えています。写真は4月後半の外苑東通り沿いのゆりの木の並木道です。とても良いお天気で、つつじやハナミズキの花も見ごろでした。

私はと言えば、少し前に学会発表した内容を、目下論文にまとめています。締め切りが近いため、毎日パソコンと資料に向かっています。もっと前にまとめておくべきだったのですが、色々なことが重なり、この時期になってしまいました。ちょうどレポートや卒業研究に取り組む皆さんと似たような状況ですので、参考になりそうなことをいくつか書いてみたいと思います。

武井美砂(芸術学コース教員)

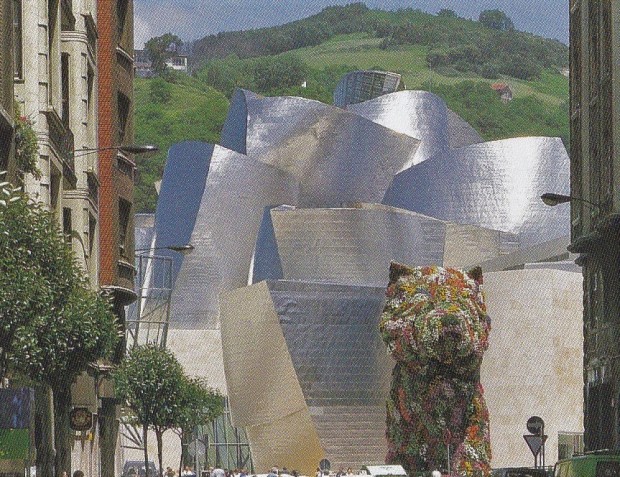

グッゲンハイム美術館(スペイン、ビルバオ):宇宙船のような建築と花でできた《パピー》

グッゲンハイム美術館(スペイン、ビルバオ):宇宙船のような建築と花でできた《パピー》

皆さんはSNSをどの程度、ご利用されているでしょうか。私はメールとLINEは日常的に使用していますが、TwitterやFacebookなど個人の情報発信型メディアにはこれまでほとんど関心がありませんでした。ところが最近、Instagramには急に関心を持つようになり、いま確認したところでも105件のInstagramをフォローしています。この数が多いか少ないかは分かりませんが、少なくとも私にとっては今年の大きな変化の1つです。それでは何をフォローしているのかというと、私は友人知人のInstagramではなく、純粋にネット上で自分の関心のあるものを見つけてフォローしています。分野で見ると、やはり美術史関係のものが多く、次に植物関係、食べもの関係となっています。そこで今回は私が現在「新規投稿」を楽しみにしている美術史関係のInstagramについて、その活用方法も含めて少しご紹介しましょう。

金子典正(芸術学コース教員)

白日何短短 百年苦易満

唐代の詩人、李白は「短歌行」の冒頭で「白日は何と短いのだろう、百年もあっという間に満ちてしまう」と詠っています。「人生は短い、人生を楽しもう!」という意味ですが、コロナ禍のなか、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

田島恵美子(芸術学コース教員)

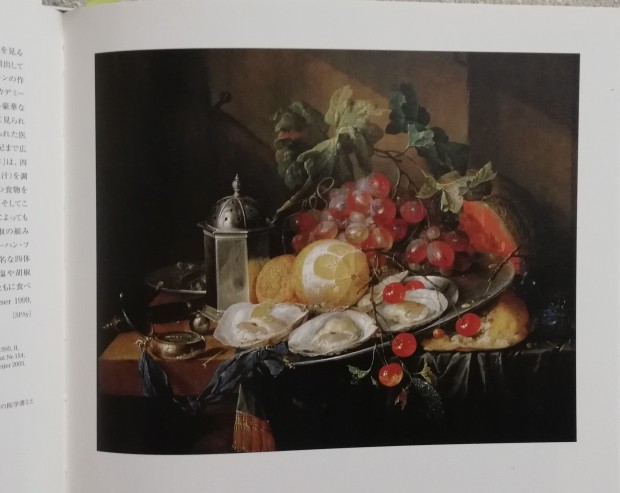

芸術学コースのみなさま、2021年となりました。いつもとは異なるお正月を迎えた方も多いのではないでしょうか。もうしばらく不自由な状態が続きそうですが、今できることに目を向けて、少しでも有意義に過ごしましょう。 例えば、家で過ごす時間で、お手持ちの画集やインターネットを利用した作品鑑賞はいかがでしょうか。特に解像度の高い図版は拡大してみることで細部の描写まで確認できる点において有用です。今回は、このような鑑賞に適した、細緻な描写を特徴とする17世紀オランダ・北方の静物画を2点、ご紹介したいと思います。

コルネーリス・デ・ヘーム 《朝食図》1660-69年頃 油彩・オーク板 34×41.5㎝ ウィーン美術史美術館https://www.khm.at/objektdb/detail/895/?offset=1&lv=list

この目にも鮮やかな作品は、日中にとる軽い食事を描いたもので、食卓の静物画あるいは朝食の静物画とよばれます※1。17世紀のオランダでは、多くの食卓画が絵画市場で売られ、家庭の控えの間や応接室、食堂や台所に飾られていました※2。

大橋利光(芸術学コース教員)

みなさん、お元気でしょうか。いつまでも暑い暑いと思っていたら、あっという間に秋まっただ中です。芸術の秋、読書の秋、学問の秋をそれぞれに楽しんでおられることと思います。